Keramik im 3D-Druck? Lange galt das für dentale Restaurationen als kaum machbar. Nun liefert der LSD-Print vielversprechende Ergebnisse: Silikatkeramiken könnten künftig nicht nur gefräst oder gepresst, sondern auch schichtweise gedruckt werden.

Silikatkeramiken haben sich in der Zahnmedizin dank ihrer Kombination aus Ästhetik, Biokompatibilität und Beständigkeit etabliert. Aktuell werden entsprechende Restaurationen überwiegend durch subtraktive Verfahren gefertigt. Zwar ist der 3D-Druck in anderen Bereichen der Zahnmedizin längst Alltag – für keramische Restaurationen konnte sich jedoch bisher keine Methode durchsetzen. Hauptgründe sind die begrenzte Materialauswahl, oft eingeschränkte mechanische Eigenschaften im Vergleich zu subtraktiven Referenzen sowie zum Teil lange Prozesszeiten.

3D-Druck Keramik mit LSD-Print

Mit der lageweisen Schlicker-Deposition (LSD-Print) rückt nun eine Technologie in den Fokus, die geeignet scheint, diese Hürden zu überwinden. Diese schlickerbasierte Variante des Binder-Jettings wurde speziell für keramische Materialien entwickelt. Ein wasserbasierter Schlicker (Feedstock) wird dabei schichtweise mit einer Rakel (Abziehschiene) aufgetragen, getrocknet und anschließend lokal durch eine flüssige Polymerphase verfestigt.

Auf diese Weise eröffnet der LSD-Print die Möglichkeit, keramische Restaurationen nicht nur additiv herzustellen, sondern sie künftig auch effizienter und flexibler in den Labor- und Praxisalltag einzubinden.

Kritische Prozessschritte: Feedstock, Entbindern und Brennen

Neben dem eigentlichen Druckprozess sind vor allem drei Faktoren entscheidend für die Qualität der finalen 3D-gedruckten Keramik:

- die Feedstock-Entwicklung

- das Entbindern und

- das Brennen.

Der Feedstock muss eine optimierte Rheologie aufweisen, damit sich gleichmäßige Schichten bilden und die Werkstücke frei von Defekten bleiben. Blasenbildung, unzureichende Partikelverteilung oder Delaminationen lassen sich maßgeblich durch die Rezeptur und Aufbereitung des Schlickers beeinflussen.

Ein kontrolliertes Entbindern ist notwendig, um organische Bestandteile vollständig und ohne Rissbildung oder innere Spannungen zu entfernen. Gerade schnelle Entbinderungszyklen erfordern eine präzise Abstimmung von Bindergehalt, Partikelgröße und Heizprofil. Der anschließende Brennprozess dient nicht nur der Verdichtung, sondern auch der gezielten Kristallisation der Silikatkeramik.

Material und Methoden

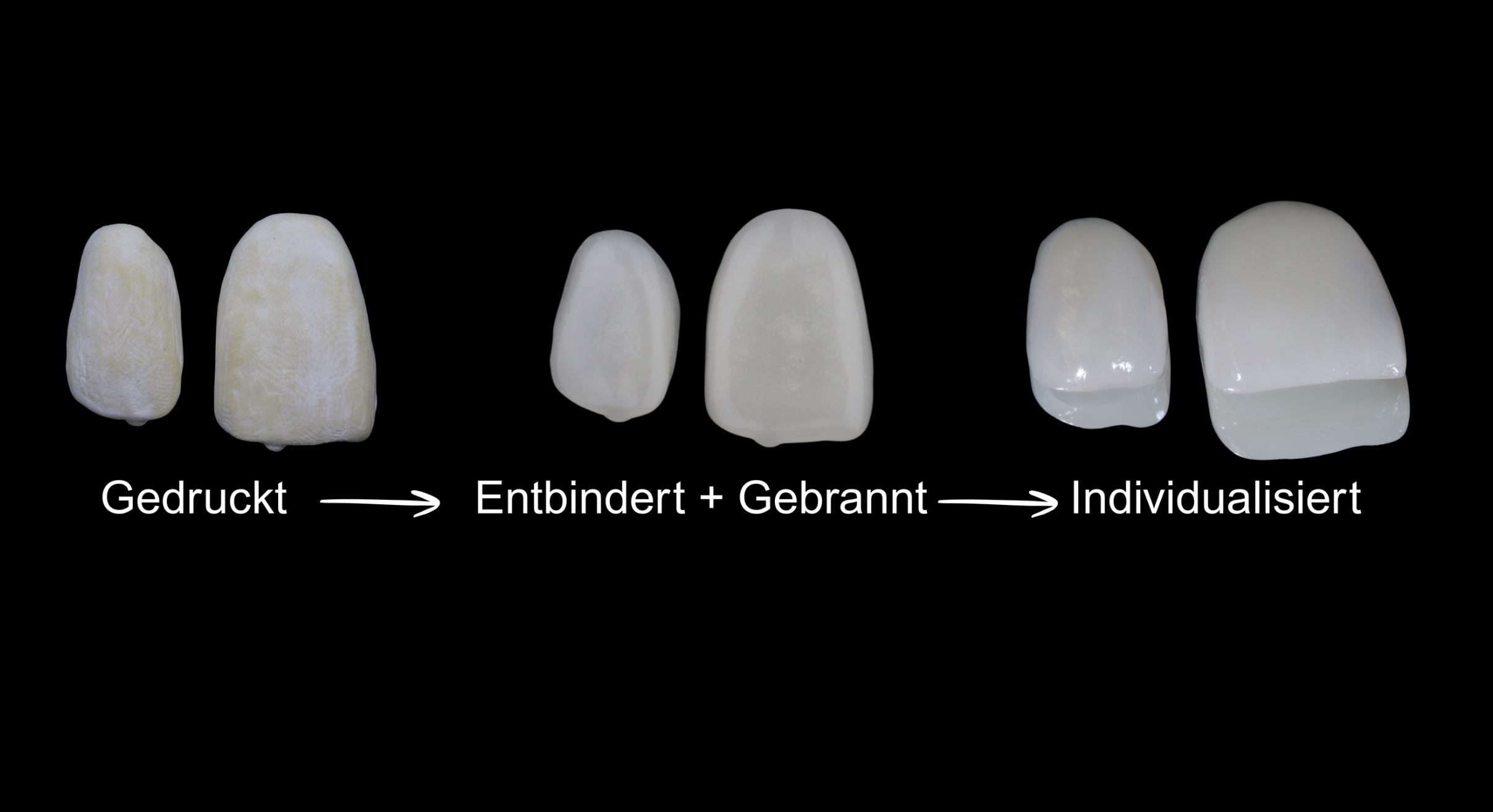

In der vorgestellten Untersuchung wurden Prüfkörper in unterschiedlichen Orientierungen (XY, XZ, YZ) im LSD-Print Verfahren hergestellt und in einem kombinierten Prozess entbindert und gebrannt. Als Referenz dienten gesägte Prüfkörper aus CAD/CAM Blöcken (VITABLOCS Mark II). Analysiert wurden die Schrumpfung in X-, Y- und Z-Richtung, die Mikrostruktur (Dichte, Kristallanteil, Porosität, Defekte) sowie zentrale mechanischen Eigenschaften wie biaxiale Biegefestigkeit, Bruchzähigkeit, Martenshärte und Indentationsmodul). Zu Demonstrationszwecken wurden Einzelzahnkronen und Veneers gefertigt und auf Maßhaltigkeit sowie ästhetische Erscheinung hin untersucht (Abbildung 1).

Ergebnisse: Schrumpfung, Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften

Schrumpfung: Die Untersuchung zeigte eine deutlich richtungsabhängige Schrumpfung. Nach dem Brennen war sie in Z-Richtung signifikant stärker ausgeprägt als in X- und Y-Richtung.

Mikrostruktur: Bei der Mikrostruktur ergaben die gedruckten Prüfkörper ein vergleichbares Bild zur Referenz, allerdings mit geringerem Kristallanteil. Auffällig waren zudem runde Poren und Delaminationen, die vor allem in XZ- und YZ-Orientierung auftraten.

Biegefestigkeit: Die Biegefestigkeit erwies sich in XY-Ausrichtung als stabil und lag nahe den Referenzwerten. In Z-orientierten Proben wurde hingegen eine Reduktion um bis zu 15 % beobachtet.

Bruchzähigkeit / Härte / Indentationsmodul: Auch bei Bruchzähigkeit, Härte und Indentationsmodul zeigte die Referenz höhere Werte. Dies wird dem höheren Kristallgehalt der gesägten CAD/CAM-Prüfkörper zugeschrieben.

Schlussfolgerung

Für den Labor- und Praxisalltag bedeutet das perspektivisch: Der LSD-Print ist grundsätzlich in der Lage, silikatkeramische Restaurationen herzustellen, die den klinischen Mindestanforderungen entsprechen. In den Tests erfüllten alle Prüfkörper die Normwerte nach DIN EN ISO 6872:2019-01 für Klasse-1a-Restaurationen – also monolithische Einzelzahnkronen im Frontzahnbereich, Veneers, Inlays oder Onlays mit adhäsiver Befestigung.

Besonders hervorzuheben ist der neu entwickelte kombinierte Prozess aus Entbindern und Brennen, der die Gesamtprozesszeit auf nur 45 Minuten reduziert. Damit zeigt sich ein klarer Vorteil gegenüber klassischen Prozessketten.

Gleichzeitig besteht noch Optimierungsbedarf hinsichtlich Kristallisationsgrad und Formstabilität. Dennoch zeigt die Untersuchung deutlich, dass der 3D-Druck von Keramik mittels LSD-Print das Potenzial hat, sich als zukunftsweisende additive Alternative zur subtraktiven Fertigung zu etablieren.

Untersuchung

Die hier präsentierten Ergebnisse stützen sich auf die folgende Untersuchung: Hoffmann M, Schubert NH, Günster J, Stawarczyk B, Zocca A.

Additive manufacturing of glass-ceramic dental restorations by layerwise slurry deposition (LSD-print). Journal of the European Ceramic Society 45 (2025) 117235